2019-04-27 20:49:32

黑鱼

黑鱼,是乌鳢的俗称,又名乌鱼、生鱼、财鱼、蛇鱼、火头鱼等。 黑鱼生性凶猛,繁殖力强,胃口奇大,常能吃掉某个湖泊或池塘里的其他所有鱼类。黑鱼还能在陆地上滑行,迁移到其他水域寻找食物,可以离水生活3天之久。早在二千年前就被《神农本草经》与石蜜、蜂子、蜜蜡(蜂胶)、牡蛎、龟甲、桑蜱蛸、海蛤、文蛤、鲤鱼等列为虫鱼上品。 黑鱼在中国是一种常见的食用鱼,个体大、生长快、经济价值高。黑鱼骨刺少,含肉率高,而且营养丰富,比鸡肉、牛肉所含的蛋白质高。黑鱼作为药用具有去瘀生新,滋补调养等功效,外科手术后,食用黑鱼具有生肌补血,促进伤口愈合的作用,具有非常丰富的营养价值。

2019-04-27 11:21:10

文蛤

文蛤又名花蛤,属软体动物门、双壳纲、真瓣鳃目、帘蛤科、文蛤属。其贝壳略呈三角形,腹缘呈圆形,壳质坚厚,两壳大小相等,喜生活在有淡水注入的内湾及河口附近的细沙质海滩。文蛤是埋栖型贝类,多分布在较平坦的河口附近沿岸内湾的潮间带,以及浅海区域的细沙,泥沙滩中,靠斧足的钻掘作用有潜沙习性。 文蛤不仅肉质鲜美、营养丰富,而且具有很高的食疗药用价值。李时珍的《本草纲目》上说,它能治"疮、疖肿毒,消积块,解酒毒"等病。近代研究又表明:文蛤有清热利湿、化痰、散结的功效,对肝癌有明显的抑制作用,对哮喘、慢性气管炎、甲状腺肿大、淋巴结核等病也有明显疗效。食用文蛤,有润五脏、止消渴,健脾胃,治赤目,增乳液的功能,深受国内外食客欢迎。相传两三千年前,人们就开始取食文蛤。清乾隆皇帝下江南时在苏州吃到文蛤,御封它为“天下第一鲜”。

2019-04-27 11:16:57

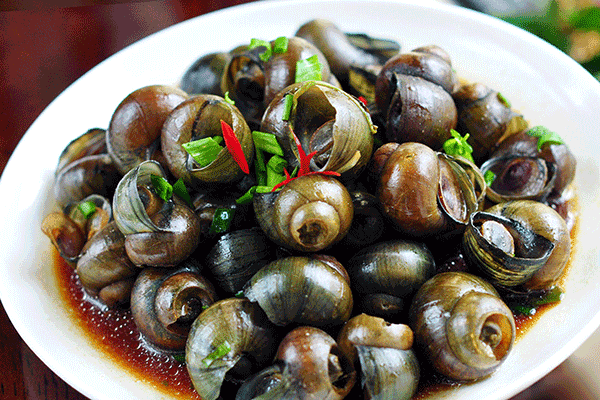

田螺

别名:大田螺、黄螺、田中螺 禁忌人群:凡屑脾胃虚寒、便溏腹泻、胃寒病者;风寒感冒期间、女子行经期间及妇人产后忌食。 适宜人群:一般人群均可食用。尤适宜黄疸、水肿、小便不通、痔疮便血、脚气、消渴、风热目赤肿痛以及醉酒之人;适宜糖尿病、癌症、干燥综合征、肥胖症、高脂血症、冠心病、动脉硬化、脂肪肝者。 田螺的基本介绍 田螺泛指田螺科的软体动物,属于软体动物门腹足纲前鳃亚纲田螺科。田螺在中国大部地区均有分布。可在夏、秋季节捕取。淡水中常见有中国圆田螺、中华圆田螺等。田螺肉丰腴细腻,味道鲜美,素有“盘中明珠”的美誉。它富含蛋白蛋、维生素和人体必需的氨基酸和微量元素,是典型的高蛋白、低脂肪、高钙质的天然动物性保健食品。

2019-04-27 10:43:15

龙头鱼

龙头鱼,学名Harpadon nehereus,灯笼鱼目,龙头鱼科龙头鱼属的一种鱼类。分布于太平洋、印度北部的河口,为沿海中、下层鱼类,是中国沿海常见食用鱼类。此鱼只有一条主骨,并且主骨柔软,其余的鱼骨细软如胡须,因此浙南柳市、台州、温州、丽水一带的人就形象叫它为水潺,就是说它像水一样柔软。杂食性,以小鱼、小虾、底栖动物为食。 形态特征 中小型海产鱼类。体长而侧扁,一般体长15~26厘米、体重75~150克、眼很小,前位、口裂甚大,由前颌骨形成口裂上缘。两颌牙密生、细尖,能倒伏、体柔软,大部光滑无鳞,唯侧线上有一行较大的鳞直抵尾叉.头及背面浅棕色,腹部乳白色、侧线发达、明显,从头盖骨直达昆鳍叉中央。背鳍1个,仅有鳍条,无鳍棘,背鳍后有一小脂鳍;胸鳍和陶鳍发达。约等长;尾鳍三叉形,中叶较短。此鱼只有一条主骨,并且主骨柔软,其鱼的鱼骨细软如胡须,因此浙南 台州、温州、丽水一带的人就形象叫它为“水潺”,就是说它像水一样柔软。而浙北宁波、绍兴、杭州、嘉兴以及上海等地称之为龙头鲓,是因为鱼头貌似龙头,学名亦然。在宁波象山地区有“象山小白龙”之称,此得名还是有当地的故事相映衬的。潮汕人却称为“忒鱼”,广东省阳江市的人称丝丁鱼为“流鼻鱼”,意指此鱼像流出的鼻涕。肉松软,含水分高,不易保存或远运。鲜食味甚美,也可加工成干品。

2019-04-27 10:30:36

鲐鱼

体粗壮,呈纺锤形,尾柄结实;尾鳍基部每侧有纵隆起嵴两个。头大,前端尖细,呈圆锥形。眼大,位高,有发达的脂眼睑。上下颌等长;牙细小,上下颌齿各一行。侧线明显。背鳍两个。体背呈青蓝色。有不规则深蓝色横纹或斑纹。斑纹延伸到侧线下方。为海洋洄游性上层鱼类,游泳力强,速度大。分布于北太平洋西部,中国、朝鲜、日本及俄罗斯远东地区,最北可达鄂霍次克海。可分为两个地方种群:一在日本海,一在黄海和东海。为北太平洋西部主要经济鱼类之一。 简介 脊椎动物,鱼纲,鲭科。体呈纺锤形,长达20~60厘米,头大,前端尖细,呈圆锥形。眼大,具有发达的脂脍。上下颌都有1列细齿。侧线明显。尾柄细。背部青色,腹部白色,体侧上部具深蓝色波状条纹。背鳍2个,第1背鳍有棘9~10条;第2背鳍和臀鳍后方各具有5个小鳍;尾鳍叉形。为暖水性远洋中上层洄游性鱼类。以浮游甲壳类中的端足类、磷虾类和桡足类,以及其它鱼类等为食。我国沿海均有分布。鱼肉结实,含脂肪较多,可供鲜食、腌制、熏制或制罐头食品;肝油内含较高的维生素,可制鱼肝油。

2019-04-26 17:19:00

梭子蟹

三疣梭子蟹,学名Portunus trituberculatus,梭子蟹科Portunidae、梭子蟹属。因头胸甲呈梭子形,故名梭子。甲壳的中央有三个突起,所以又称“三疣梭子蟹”,属于节肢动物。俗名梭子蟹、枪蟹、海螃蟹、海蟹、海虫、水蟹、门蟹、小门子、蝎子、盖鱼、三点蟹、童蟹、飞蟹、烟蟀、白蟹,英文名Swimming crab。分布于日本、朝鲜、马来群岛、红海以及中国大陆的绝大部分沿海。梭子蟹的渔汛一年有春秋两次,渔期长,产量高,体大肉多,味鲜美,营养丰富,尤其是卵巢和肝脏。卵巢可供作上等调味品。肉除鲜食外,还可制作罐头,畅销国内外。 形态特征 梭子蟹的体色随周围环境而变异。生活于砂底的个体,头胸甲呈浅灰绿色,前鳃区具一圆形白斑,螯足大部分为紫红色带白色斑点,一部分或整个腹面为白色,前3对步足长节和腕节也呈白色,掌部为蓝白色,软毛棕色,指节紫蓝色或紫红色,第4对步足为绿色带白斑点,指端紫蓝色。生活在海草间的个体体色较深。为杂食性,鱼、虾、贝、藻均食,甚至也食同类,喜食动物尸体。